Heute mache ich etwas, das ich seit 20 Jahren nicht getan habe: Ich lese vor Publikum; namentlich meinen kurzen Prosatext „Sequenz“. In Gesellschaft vieler talentierter Menschen; moderiert von Romina Nikolic, virtuell und zu sehen ab 20 Uhr live auf dem YouTube-Kanal der ACC Galerie Weimar. Hier kommt ihr dorthin.

Schlagwort: literatur

Urban was?

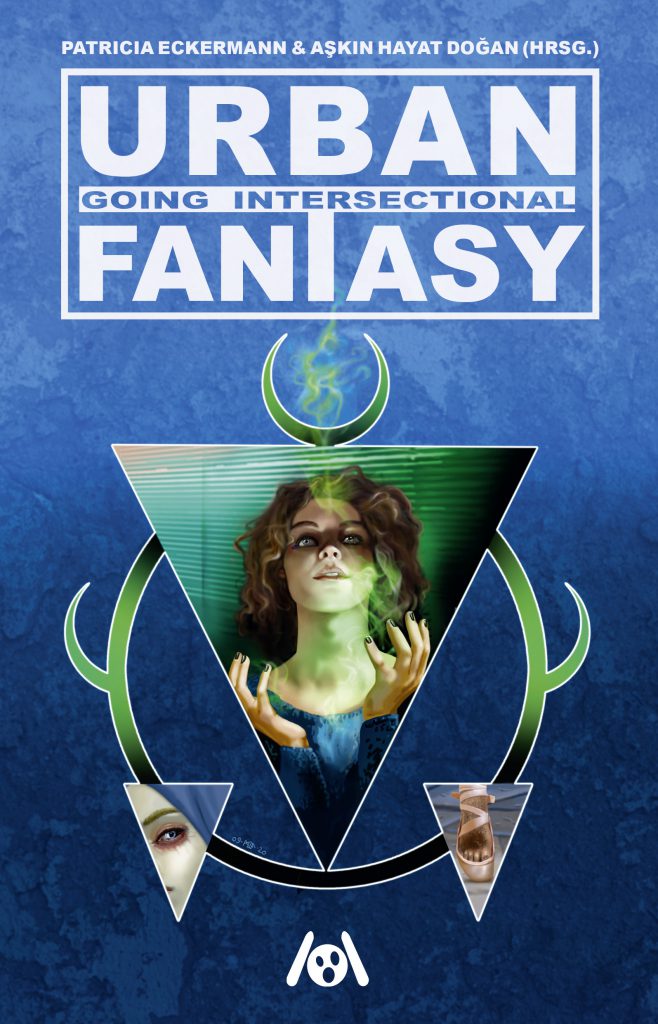

Mit der Kurzgeschichte „Korallen“ habe ich mich in das Gefilde der Urban Fantasy gewagt. (Die Anthologie, in der der Text erschienen ist, ist hier erhältlich.) Das Genre ist weitaus mehr als lediglich die Abwandlung eines schon bekannten Themas. Ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht, die unvollständig sind und sicherlich der Nachbesserung bedürfen, aber ich teile sie hier mit – denn in Urban Fantasy steckt viel, und es lohnt sich, darauf einen Blick zu werfen. Der nachfolgende Text ist in leicht veränderter Fassung auch auf der Webseite des Ach Je Verlages erschienen.

Wenn man Urban Fantasy verstehen will, dann muss man nicht in fremden Welten beginnen, sondern in unserer eigenen. Die Welt, in der wir leben, besteht aus allerlei Nischen. Wir alle sind einander ähnlich – deshalb können wir uns als Gleiche erkennen und miteinander kommunizieren. Aber zugleich sind wir verschieden, und auch diese Ungleichheit – im Aussehen, in der Sprache, in der Art, wie wir uns verhalten – kennzeichnet unser Zusammenleben. Was wir „Gesellschaft“ nennen, ist die lose Gemeinschaft dieser Unterschiede.

Aber: dazu, eine Gesellschaft zu sein, gehört auch, dass es Vorstellungen darüber gibt, was als normal gilt. Und gleichzeitig: dass diese Normen nicht statisch sind, sondern immer neu erstritten werden.

Teil dieses Streits ist die Auseinandersetzung um Sichtbarkeit. Dass es Normen gibt, bedeutet nämlich vor allem, dass manche von uns anders angesehen werden als andere, ernster genommen werden, sprechen dürfen, eine Bühne bekommen. Über andere rümpft man die Nase, schließt sie aus, verlacht sie. Viele nimmt man gar nicht wahr.

Und manchen widerfährt alles davon zugleich.

Also: die Geschichte der Gesellschaft ist die Geschichte ihrer Normen. Damit aber auch die Geschichte derer, die außen vor sind, unsichtbar, belächelt. Aber deren Perspektive nehmen wir – Hand aufs Herz – selten ein.

Literatur hingehen kann jede Perspektive einnehmen. Soweit, so trivial. Indem sie das tut, setzt sie sich über Normen hinweg. Sie muss sie nicht einmal ansprechen dafür. Es reicht, dass sie sich um eine Perspektive bemüht, die abseits unserer Gewohnheiten liegt.

Aber: jede Außenseiterperspektive ist belehrend, wenn sie auf die Umstände direkt Bezug nimmt. Literatur, die verfremdet und zugleich Wiedererkennbares schafft, ist interessant.

Auftritt Urban Fantasy.

Urban Fantasy ist ein Genre der Phantastik. Grob gesagt werden Figuren und Elemente der klassischen Fantasy in einen Kontext der Gegenwart übertragen. Der Troll in der S-Bahn, die Elfe an der Wall Street. Klingt abwegig, nicht? Genau darum geht es. Denn wer wäre ein größerer Außenseiter als die Elfe unter Brokern und Tradern; der Troll, der die Fahrkarten kontrolliert? Darum geht es in diesem Genre: fremd zu sein in einer fremden Welt (R. Heinlein).

Was aber, wenn man auf viele Arten zugleich fremd sein kann?

Damit zurück zum Anfang: Gesellschaft heißt, dass es Normen gibt, und gleichzeitig werden diese Normen ständig hinterfragt und erneuert. Nothing is static – das ist die Quintessenz. Aber wir, die nun einmal in dieser Welt leben, sind mit diesen Normen konfrontiert. Und die betreffen viele Dinge: Hautfarbe, Geschlecht, Alter. Manchmal mehrere Dinge davon zugleich.

Urban Fantasy greift das auf. Deine Fremdheit und die der anderen. Alle sind wir gleich, alle sind wir fremd; das haben wir gemein mit den Feen, Trollen, mit den namenlosen Geschöpfen. Und weil die seltsamen Wesen mit uns Räume teilen – die Stadt – sind wir einander nah. Wie etwa die Kammern, die wir in ein und demselben Weltenbaum bewohnen (oder, wie Stephen King sagt: dem Turm).

Krisenliteratur

Rund acht Monate ist es her, dass wir – Schwartz und ich – mit der Arbeit an unserer Kurzgeschichte „Korallen“ begonnen haben. Sie wurde jüngst in der Anthologie „Urban Fantasy – Going Intersectional“ veröffentlicht, die Ende Januar 2021 im Berliner Ach Je Verlag erschienen ist. (Hier kann man sie übrigens als eBook und Printversion bestellen.)

Wir schrieben diese Geschichte ganz zu Beginn der Corona-Pandemie: noch in völliger Unsicherheit darüber, wie lange dieser neue Ausnahmezustand anhalten und wie er uns bestimmen würde: unseren Alltag, unsere Beziehungen; das, was wir mit unserer Lebenszeit mittel- und langfristig zu tun gedenken. (Heute, Stand Februar 21, können wir das immer noch nicht, aber es scheint, als seien zumindest die Grenzen unserer Unsicherheit etwas klarer abgesteckt.)

Damals aber, als Schwartz und ich uns dazu entschieden, diese Geschichte zu schreiben, hatte die Pandemie unseren Alltag noch nicht dauerhaft verändert; es schien eher, als habe sie ihn eingefroren. Die Krise war allgegenwärtig, aber sie war gleichzeitig noch vollkommen unbekannt. „Corona“, das war abschotten und warten.

In diesem sehr frühen Stadium kam uns die Idee zu „Korallen“. Es ist keine Geschichte über COVID, aber eine, in der wir das verarbeiten, was die Krise eben von Beginn an auszeichnete und, wie wir jetzt wissen, immer noch ausmacht: die Gleichzeitigkeit von Isolation und umfassender Information.

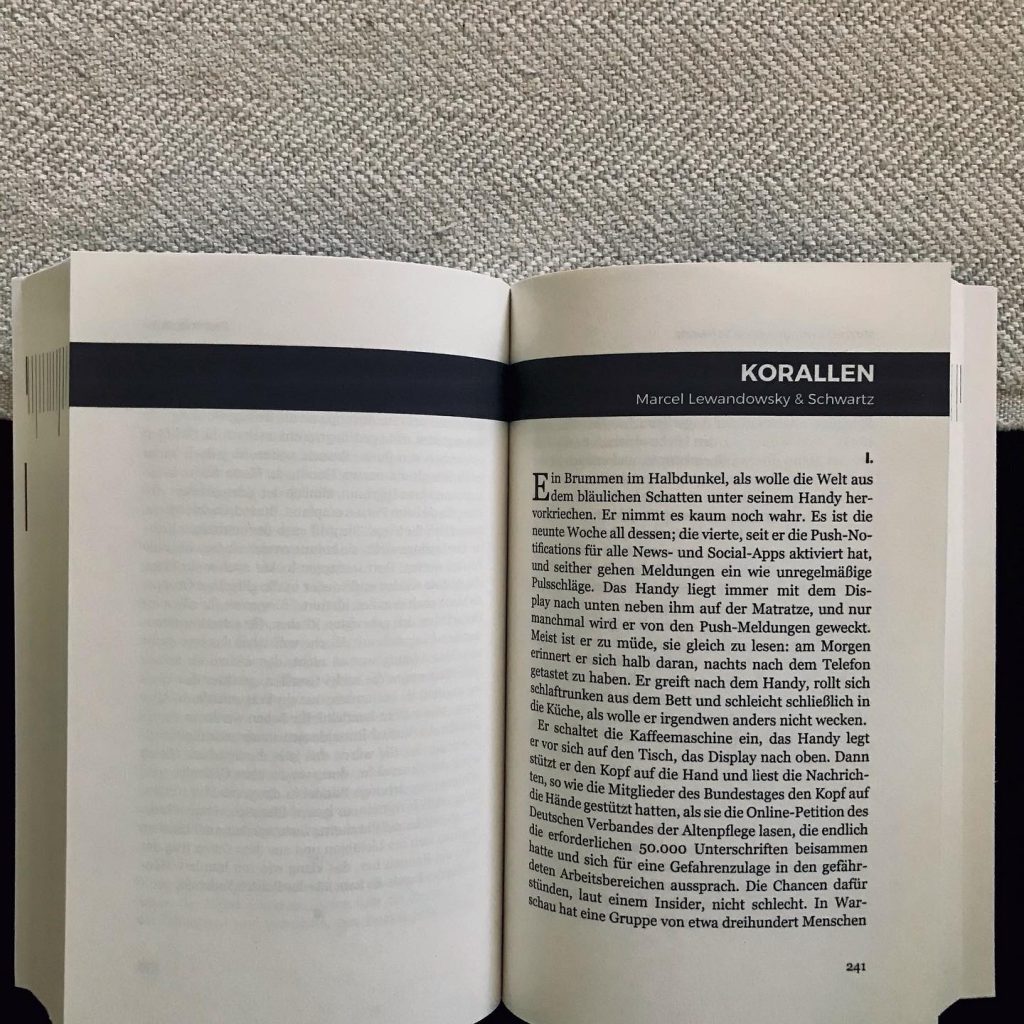

Weil wir isoliert sind, wird die Krise zu einem Kammerspiel. „Korallen“ greift dieses Szenario auf. Erzählt wird die Geschichte eines Mannes, der, wie alle, auf sich allein gestellt und abgeschottet ist. Lediglich über Nachrichten und Social Media kann er sich über das informieren, was in der Welt geschieht. Es ist ein beständiges Suchen nach Nachrichten, das Sammeln von Wissen und Halbwissen, der ausweglose Versuch, die Lage zu überblicken und das Richtige zu tun. So hegt er sich ein in seine Stabilität – die letztlich trügerisch und zerbrechlich ist.

Der Band, in dem die Kurzgeschichte erschienen ist, befasst sich mit dem Thema Intersektionalität, also der Tatsache, dass Menschen verschiedenen Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung gleichzeitig ausgesetzt sein können. In „Korallen“ interessiert uns genau diese Dynamik: wie sich über Social Media Gerüchte verbreiten, wie Sündenböcke ein gemeinsamer Nenner der Sinnsuche werden, wie am Ende das, was wir sehen, nicht zu unterscheiden ist von dem, was wir glauben, fürchten zu müssen.

Nur kurz: über das Schreiben.

Wer schreibt, der äußert sich irgendwann auch über das Schreiben selbst, ganz gleich, ob jemand danach fragt oder nicht. Im Grunde ist es wie mit dem schalen Witz, woran man einen Veganer erkennt: gar nicht, er sagt es einem von allein. Ich produziere Texte, also mache ich keine Ausnahme und will überlegen, was es auf sich hat mit dem Schreiben. Nur kurz und ich vermute, auch nicht zum letzten Mal.

Ich habe den Eindruck, dass Menschen, die sich zu ihrem eigenen Schreiben äußern, wie Whiskytrinker auf Parties sind. Es zu tun, ist die eine Sache, aber vor allem geht es darum, dabei gesehen zu werden, während man es tut, und dabei auch noch möglichst interessant auszusehen. (Davon kann ich mich selbst übrigens nicht freisprechen.) Dem Schreiben haftet eine ganz eigene Romantik an; weniger exaltiert als anderen Künsten, still, einsam, gebrochen: wer schreibt, verarbeitet etwas, das hinreichend dunkel ist, um reizvoll zu sein, aber nicht so düster, dass es abstößt.

Der Roman, den ich schreibe, ist eine Verarbeitung; meine Gedichte sind es ohnehin, und andere Texte, die ich plane oder schon geschrieben habe, sind es ebenfalls. Nur ganz selten schreibe ich über etwas, mit dem ich nicht versuche, innere Zustände zu verbalisieren, und ich stelle gerade fest, dass die Kurzgeschichte Korallen, die im Herbst erscheint, solch ein Text ist, was auch daran liegt, dass ich sie in einer Gemeinschaftsarbeit mit Schwartz verfasst habe. Nur: ein Schreiben, das nur Ausdruck innerer Zustände ist, in dem wir nur unser Innerstes präsentieren wollen, ist vielleicht eine gute Selbsttherapie, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich damit nicht literarisch arbeiten lässt.

Zu meiner Schulzeit hatte ich das große Glück, durch einen wunderbaren Lehrer, Herrn Grau, gefördert zu werden. Er betreute eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die sich an eigenen Texten versuchten. Wir saßen abends, lange nach Unterrichtsschluss, in der Schulbibliothek beisammen. Jede Woche wurde ein anderer Text diskutiert, zuerst gelesen und dann respektvoll und mit der gebotenen Klarheit kritisiert. Nirgends habe ich über das Schreiben so viel gelernt wie dort.

Was ich von dort mitgenommen habe, will ich an einem Beispiel illustrieren. Zuweilen kam es vor, dass jemand einen sehr persönlichen Text vorstellte, soll heißen: einen Text, der unmittelbaren Bezug zum Leben der Person hatte. Kam es dann zur kritischen Reflexion, die, wie gesagt, immer wohlwollend war, dann konnte es sein, dass der Mensch, der ihn geschrieben hatte, emotional reagierte, und es wurde klar, dass der Text noch nicht reif dafür war, überarbeitet zu werden. Es handelte sich also im Grunde genommen um einen Tagebucheintrag in Versform. Niemand würde darauf kommen, einen Tagebucheintrag zu redigieren. Tagebücher sind unmittelbares textliches Verarbeiten dessen, was uns bewegt; ihre Qualität ist ihre Authentizität.

Diese Authentizität ist aber nicht, so scheint mir, was Literatur ausmacht. Deren Qualität ist eng verbunden mit Gütekriterien, die kollidieren können, vielleicht sogar unvereinbar sind mit dem Anspruch, dass ein Text unmittelbarer Ausfluss der eigenen Gefühlszustände sein soll, also möglichst „echt“. Bestimmte Kriterien, seien es Spannungsbögen in der Prosa oder Rhythmik und Versmaße in der Lyrik, bedingen eine Verfremdung des Unmittelbaren und überführen es ins Künstliche.

Eines der sehr persönlichen Gedichte, die damals vorgetragen wurden, war mein Text „Jugend“. Das war 1999, und ich hatte darin einige für Pubertierende typische Probleme verarbeitet. Der Text war relativ lang. Leider habe ich die Urfassung nicht mehr. Aber als die Diskussion in der Schreibwerkstatt – so hieß unsere wöchentliche Zusammenkunft – abgeschlossen war, lautete er wie folgt:

Jugend

Schwarzer Raum.

Liebste,

da ist kein Licht.

In dieser Variante handelt sich eben nicht mehr um eine unmittelbare, sondern eine ästhetisierte, das heißt, einer ihn potentiell Lesenden zugänglich gemachten Fassung. Was ich sonst noch an Sorgen hatte, konnte ich einem Tagebuch anvertrauen; im Gedicht fehlten sie, aber dafür war ein Kleinod entstanden, das ich bis heute mag.

Literarisches Schreiben ist die Entscheidung, jemand anderem eine fiktive Idee zu überantworten. Mit dieser Entscheidung geht der Versuch der Empathie einher. Selbst das wahnwitzigste Textexperiment muss nachvollziehbar sein, und ist es das nicht, hat auch die Entfremdung von Leser eine innere Logik und Systematik. Wer Tagebuch schreibt, will von sich selbst verstanden werden; wer literarisch schreibt, will, dass andere ihn verstehen. (Es hat übrigens, trotz der Episode in der Schreibwerkstatt, Jahre gedauert, bis ich das verinnerlicht hatte.) Unromantisch daran ist, dass das literarische Schreiben, zumindest für mich, ein Arbeitsprozess ist, vergleichbar mit meinem Wissenschaftsberuf. Textproduktion, darauf ausgerichtet, dass der Sinn des Gesagten von unbekannten Dritten verstanden wird. Romantisch ist der Gedanke, dass am Ende dieses Prozesses das Wunder steht, dass eine Aneinanderreihung von Zeichen in der Vorstellung eines Anderen zu einer Skizze wird, einem Bild oder einer Geschichte.

Schreiben in Zeiten der Isolation.

Das Schreiben – das literarische wie das wissenschaftliche – fällt nicht leichter, nur weil es weniger Gründe gibt, das Haus zu verlassen. Eher ist es so, als sei alles, was ablenkt, in die eigenen vier Wände gekrochen, und damit meine ich nicht die Möglichkeiten zum Müßiggang (machen wir uns nichts vor: ich spreche von Netflix). Ich meine die Emails, die mir ohnehin überallhin folgen, die Zoom-Gespräche, für deren Terminierung es keine Ausrede gibt, den neuen Aufsatz, der sich aufdrängt, „weil ja jetzt Zeit ist“: kein Ausgang, keine an der Bar vergeudeten Abende, keine Bürohektik.

Für mich, der allein lebt, hat die Isolation einen anderen Effekt als für Menschen mit Familien. Wer mit anderen zusammenlebt, vielleicht Kinder hat, der hat durch die Pandemie womöglich bereits Probleme, sein übliches Arbeitspensum aufrecht zu erhalten – das jedenfalls ist der Eindruck, den ich aus den Berichten in den (sozialen) Medien gewinne. Mir scheint, als ob die Krise dort wie eine räumliche Verdichtung der Ereignisse wirke: Betreuung, Sozialleben, Arbeit, ganz zu schweigen von ökonomischen (und anderen) Sorgen: alles kondensiert auf das Zuhause, das plötzlich auch Büro, Schule, Kindergarten ist. Auf mich hat die Isolation einen anderen Effekt: ich habe den Eindruck, keine Entschuldigung mehr dafür zu haben, nicht produktiv zu sein. Jeden Morgen liegt ein leerer, weißer Tag vor mir, ein Tag wie ein Imperativ: endet er ohne ein Produkt, das sich in Seitenzahlen quantifizieren lässt, war er vergeudet. In der Coronakrise sind alle Tage gleich, und alle sind Arbeitstage.

Ich passe mich an. Besser: ich hatte bereits die Voraussetzungen mitgebracht dafür, mir den Zwang der leeren Tage zueigen zu machen. Ohnehin arbeite ich sehr viel. Aber arbeite ich auch besser? Zu Anfang hatte ich mir Tagespläne zurechtgelegt, stundenbasiert; selbst die Pausen hatte ich eingetragen. 7-9 Uhr Habilitation; 9-10 Uhr Emails; 10-10:30 Uhr Ruhepause. Die Abendstunden lasen sich seit März etwa so: 18 Uhr Abendessen; 18:30-21 Uhr Kurzgeschichte schreiben. Diese Einteilung endete mit Einreichen jener Kurzgeschichte (es handelte sich um „Korallen“ mit Schwartz; sie wurde inzwischen von den HerausgeberInnen angenommen). Bis Ende Juni arbeite ich nun allein an meiner Habilitationsschrift (wer mehr zu meiner Forschung erfahren mag: hier), und die Tagesstruktur wurde obsolet. 7 bis 23 Uhr: Habilitation, mit Unterbrechungen, die mal größer, mal kleiner ausfallen, aber jede davon vergeht nicht ohne schlechtes Gewissen.

Als jemand, der allein lebt, heißt Schreiben in der Coronakrise, einem permanenten Aufruf zur Arbeit ausgesetzt zu sein und keinen Grund dafür zu haben, Nein zu sagen. Souverän bin ich allenfalls in subsidiärer Hinsicht, nämlich darin, wie ich meine Arbeit strukturiere auf diesem weißen Blatt, das jeder Tag ist. Ist das eine Beschwerde? Nein. Denn über alledem liegt der bittere Gedanke, dass das, verglichen mit dem, was andere in der Krise erleben und erleiden müssen, ein Luxus ist.